お疲れ様です。

しらせです。

休日、家に引きこもってたら急にFreeNASが恋しくなったので動かして遊んでみました。

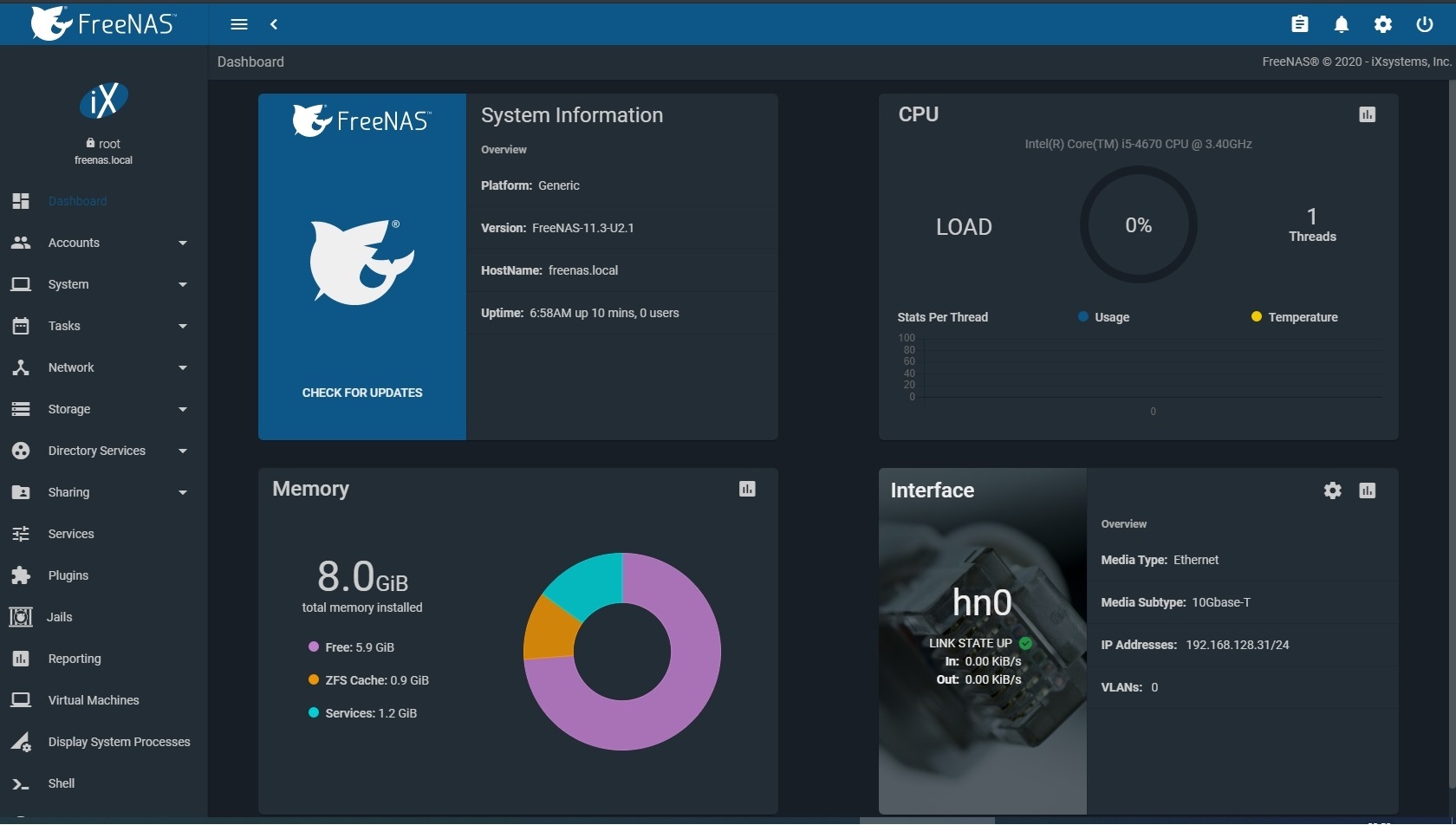

次期バージョンではTrueNASに名称変更される旨もアナウンスされているFreeNASですが、ブロックストレージとしてのiSCSIからファイルストレージとしてのNFSやSMB、AmazonS3ストレージまで多彩な使い方ができるのが特徴です。

以前FreeNAS8系を触っていた時代からもう3つもメジャーバージョンが上がっていたのですね。

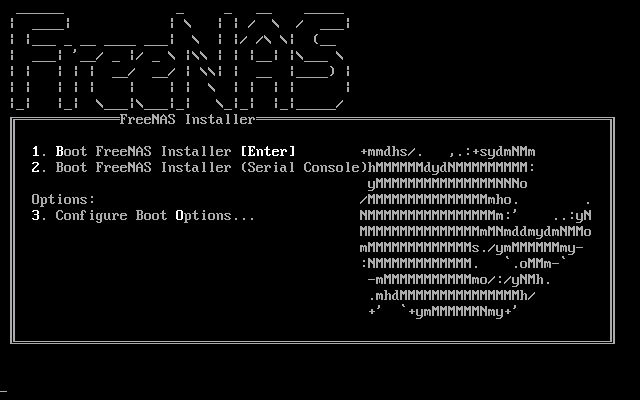

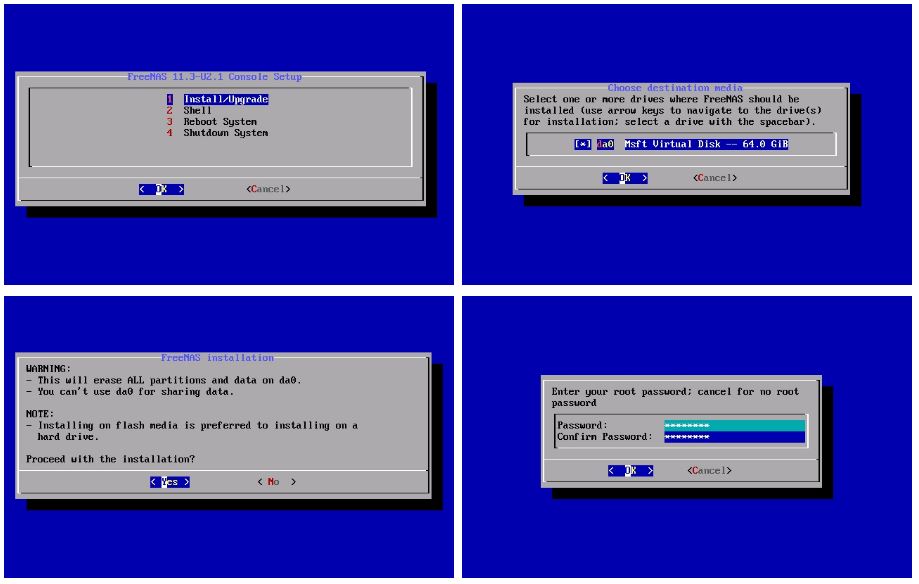

今回は「FreeNAS-11.3-U2.1」を試してみます。

TrueNAS - ja.wikipedia.org

https://ja.wikipedia.org/wiki/TrueNAS

もくじ

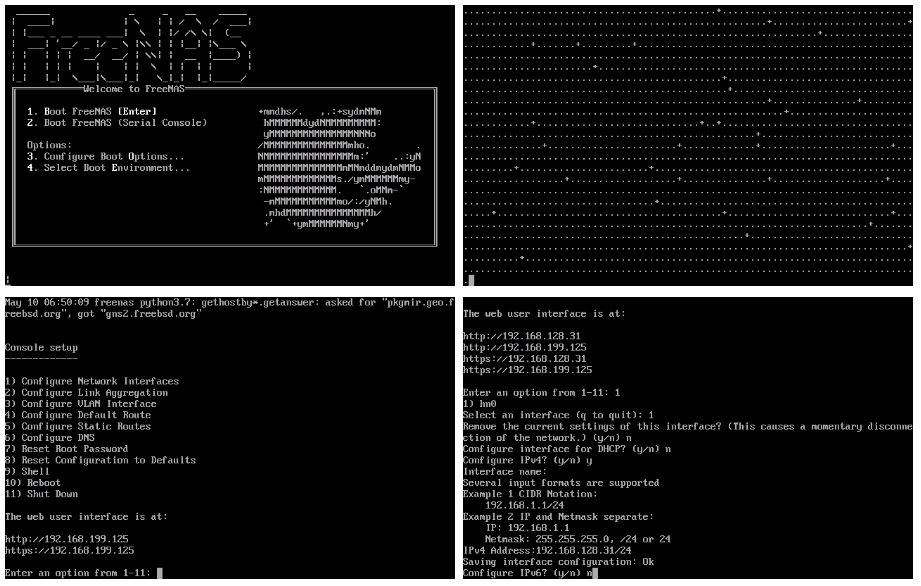

インストール

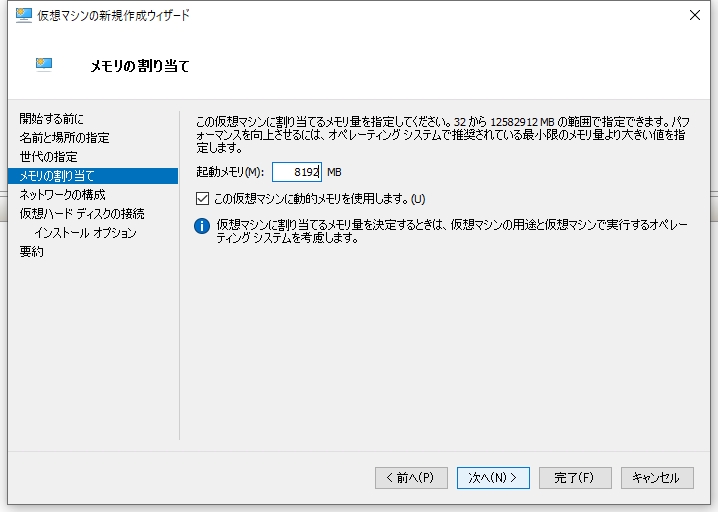

今回基盤はWindows10付属のHyper-vを使います。

ベースとなるマシンのメモリサイズは8GBじゃないと動かないです。

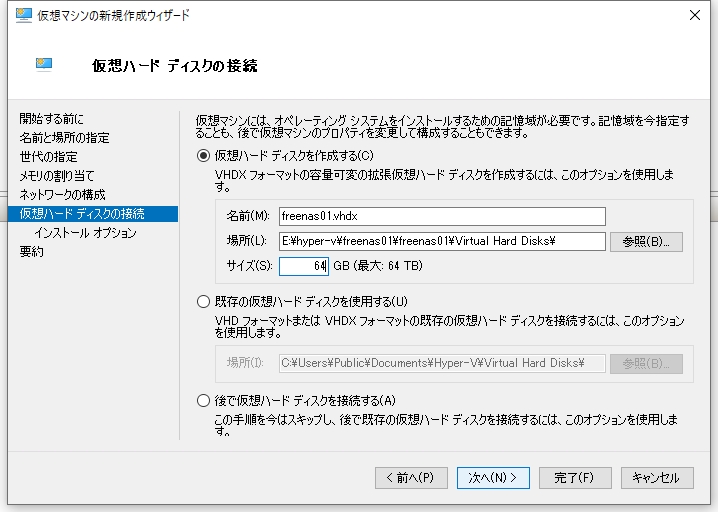

OS領域としてのディスクサイズは64GBにしてみます。

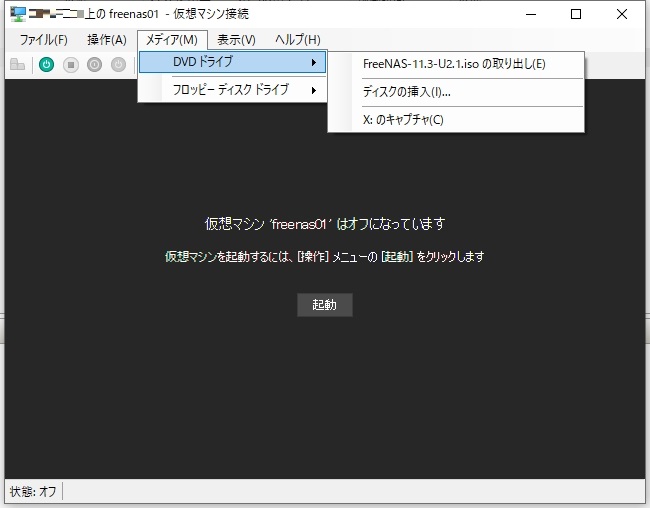

ディスクイメージからマウントしてインストールをはじめます。

この辺りは昔と全く同じですね。

内容もシンプルでわかりやすい。

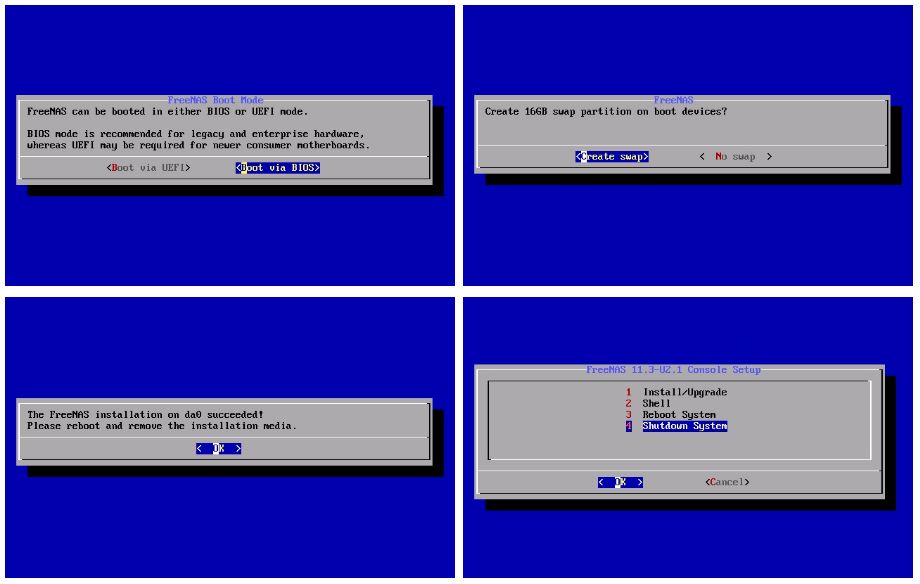

インストール後の初回起動で死。

BIOSだと微妙にうまくいかないのでUEFIで再チャレンジ。

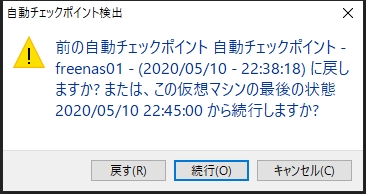

続行すると普通に起動する。

IPアドレス、DNSくらいは設定しておく。

まずUIめっちゃ進化してる。(気がする)

めっちゃ進化してた!

iXsystems。

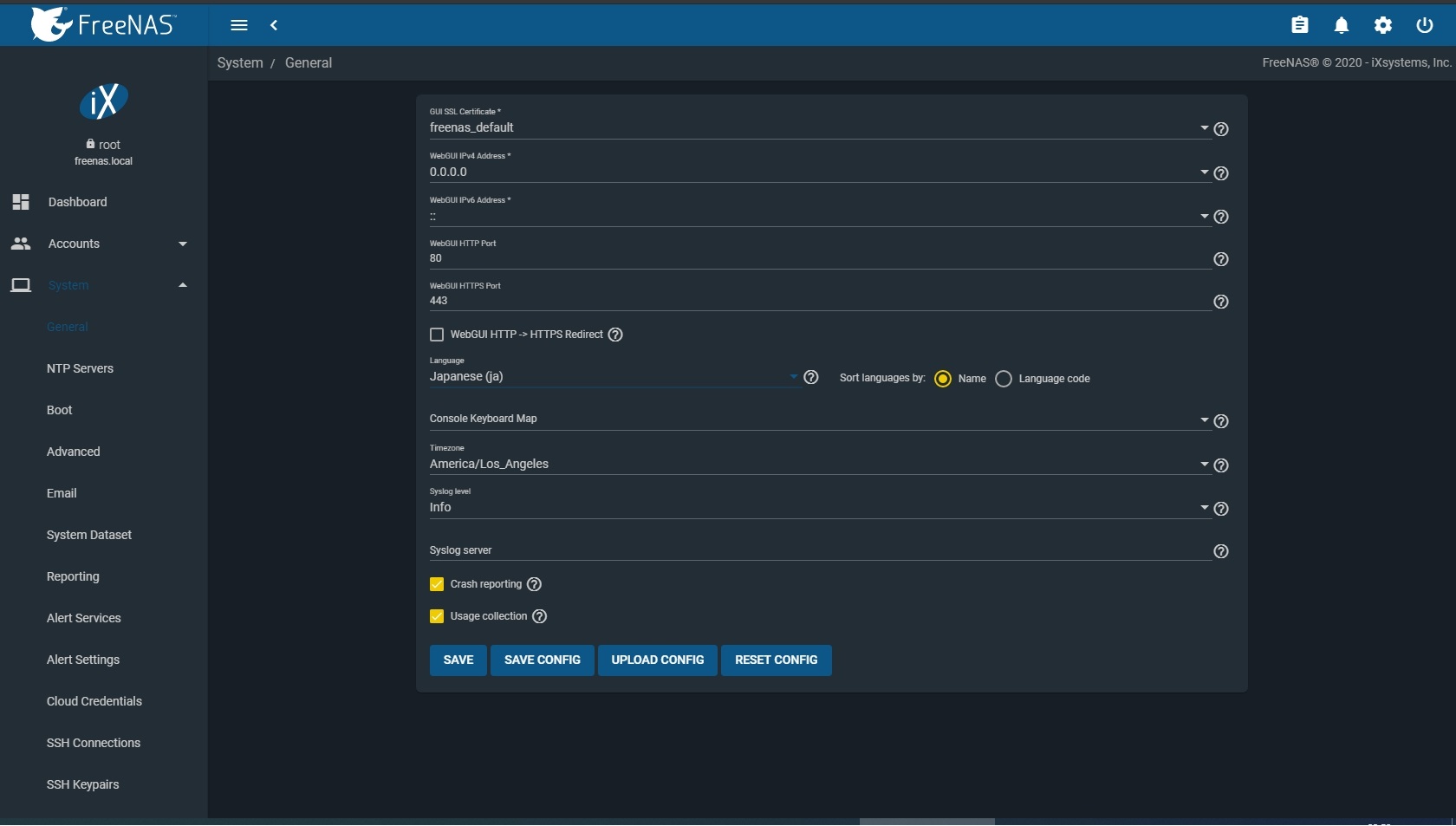

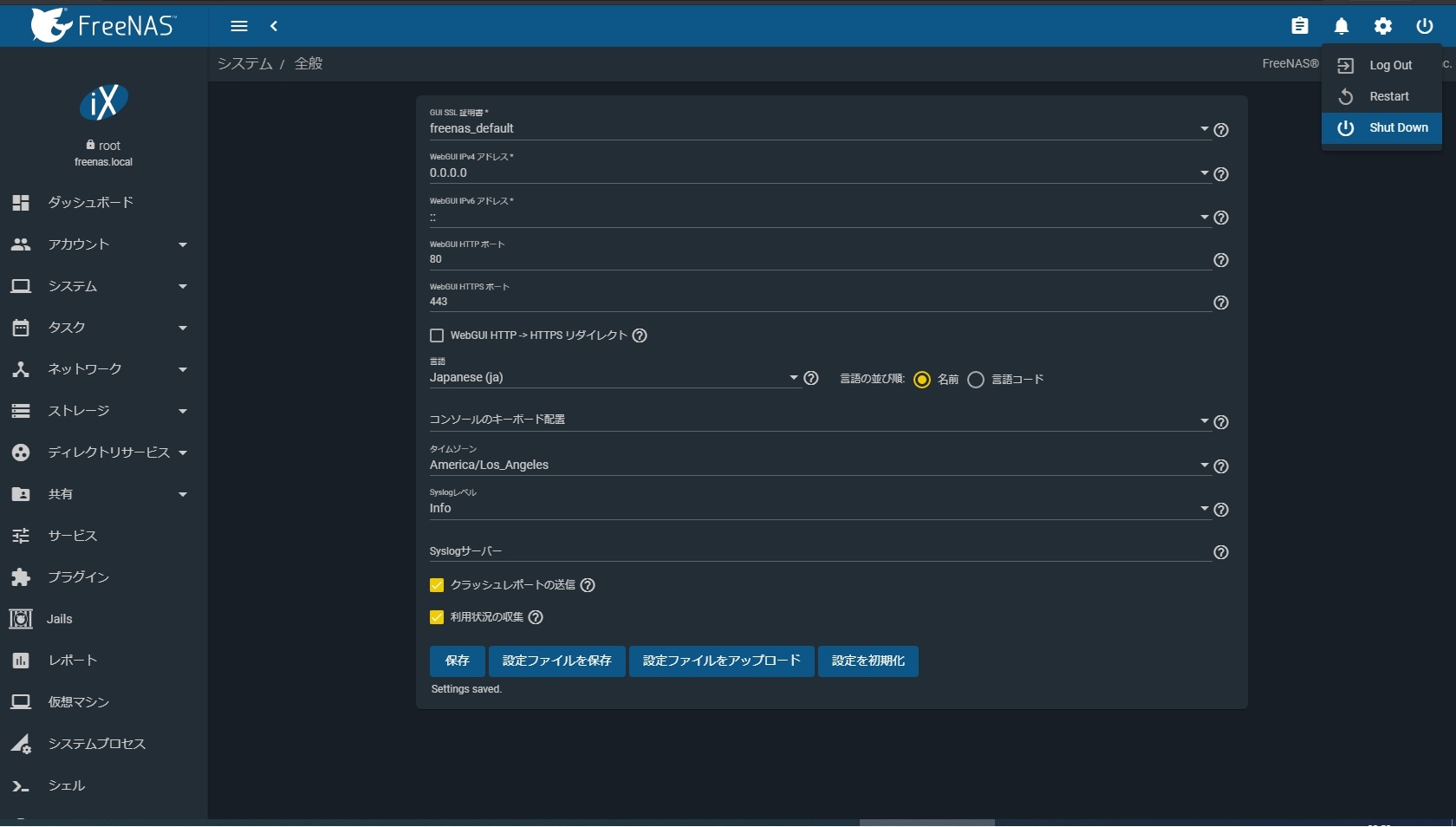

とりあえず言語は日本語にしてみましょうか。

ところどころ英語のままですが表現に特に変な感じはありません。

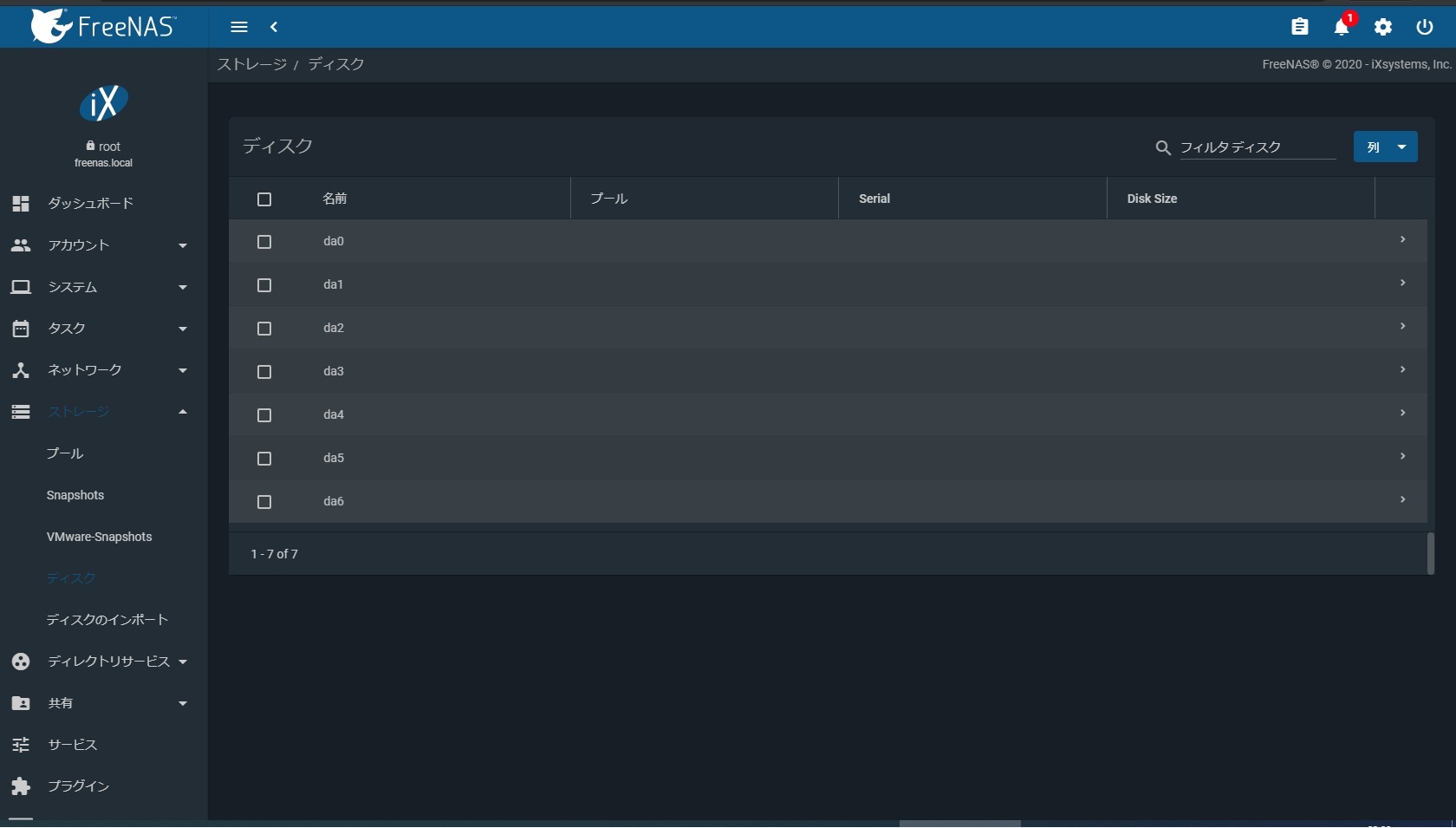

ディスク追加

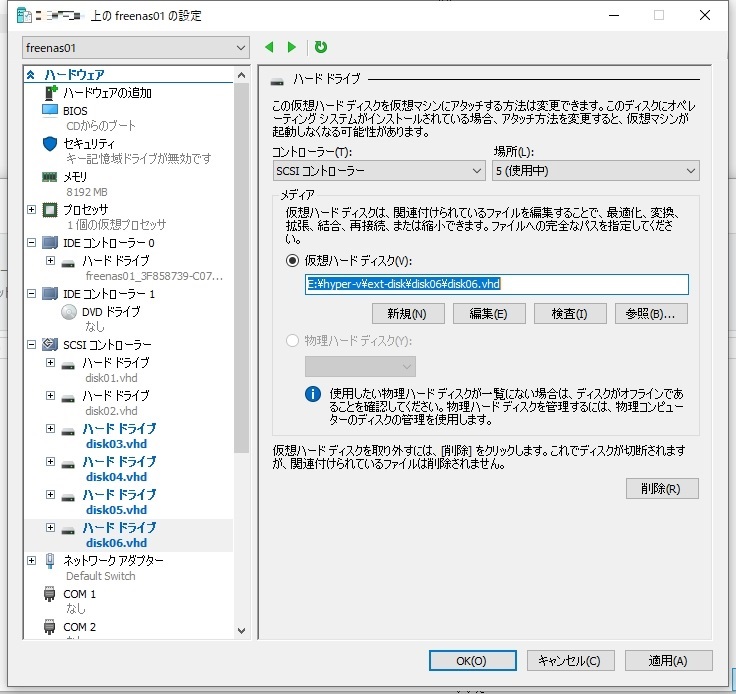

ストレージなのにOS領域しか積んでないとかつまらないのでディスクを6本くらい追加してみます。

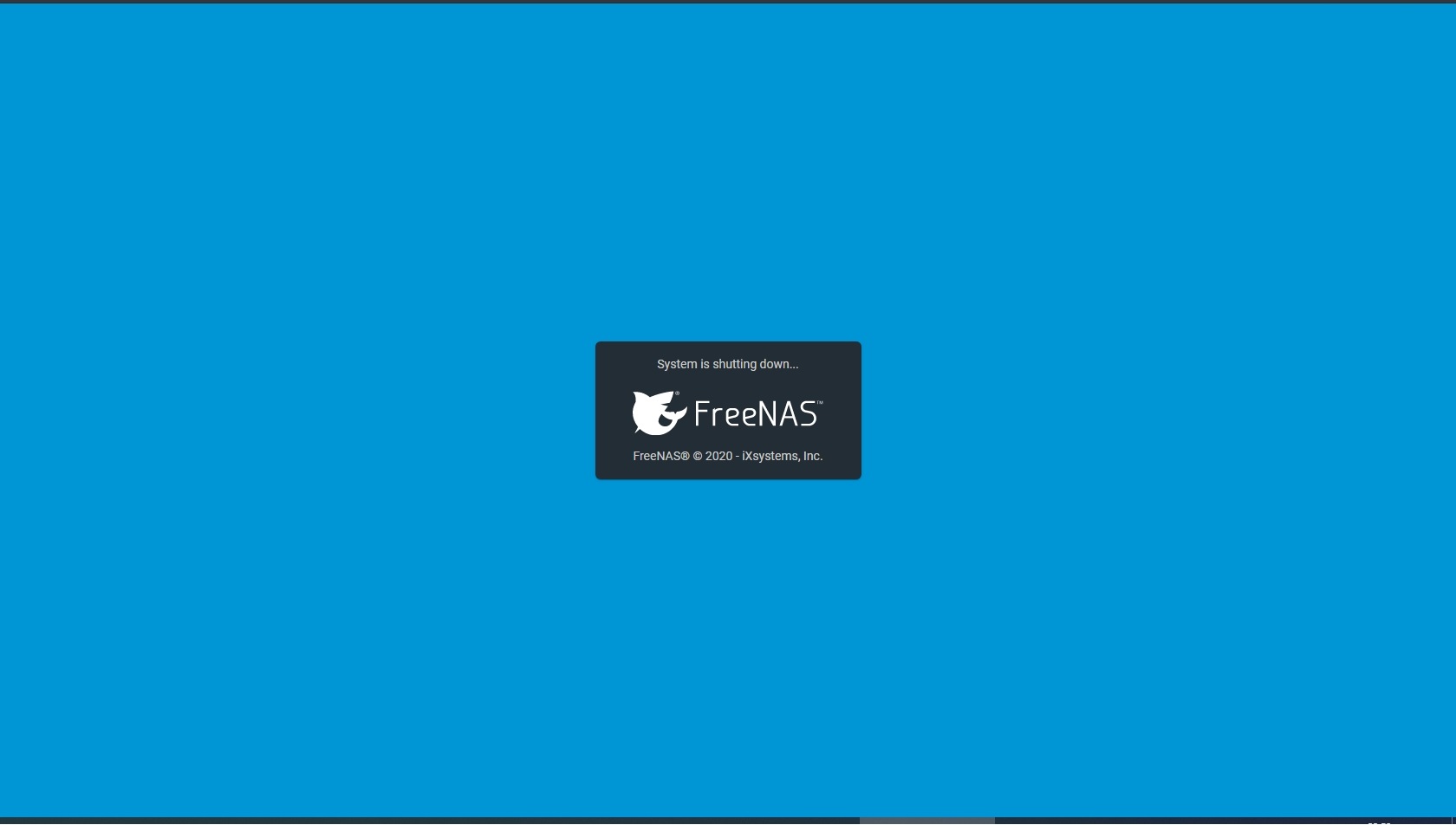

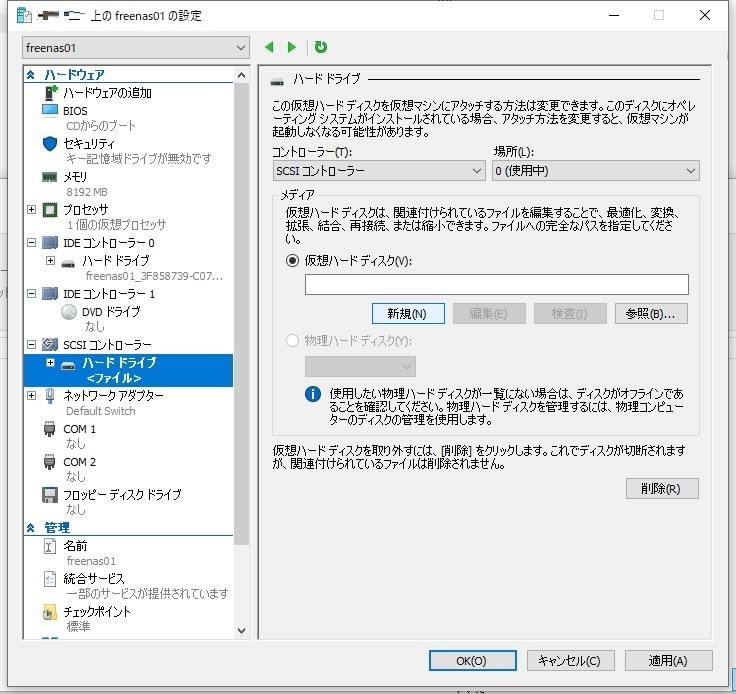

シャットダウンしたFreeNASに対して、SCSIコントローラーにディスクをモリモリ乗っけていきます。

IDEはディスク1つしか追加できないのでデイジーチェーンが可能なSCSIに変更です。

ディスクの初期化に時間がかかるので容量は可変です。

起動すると、、、

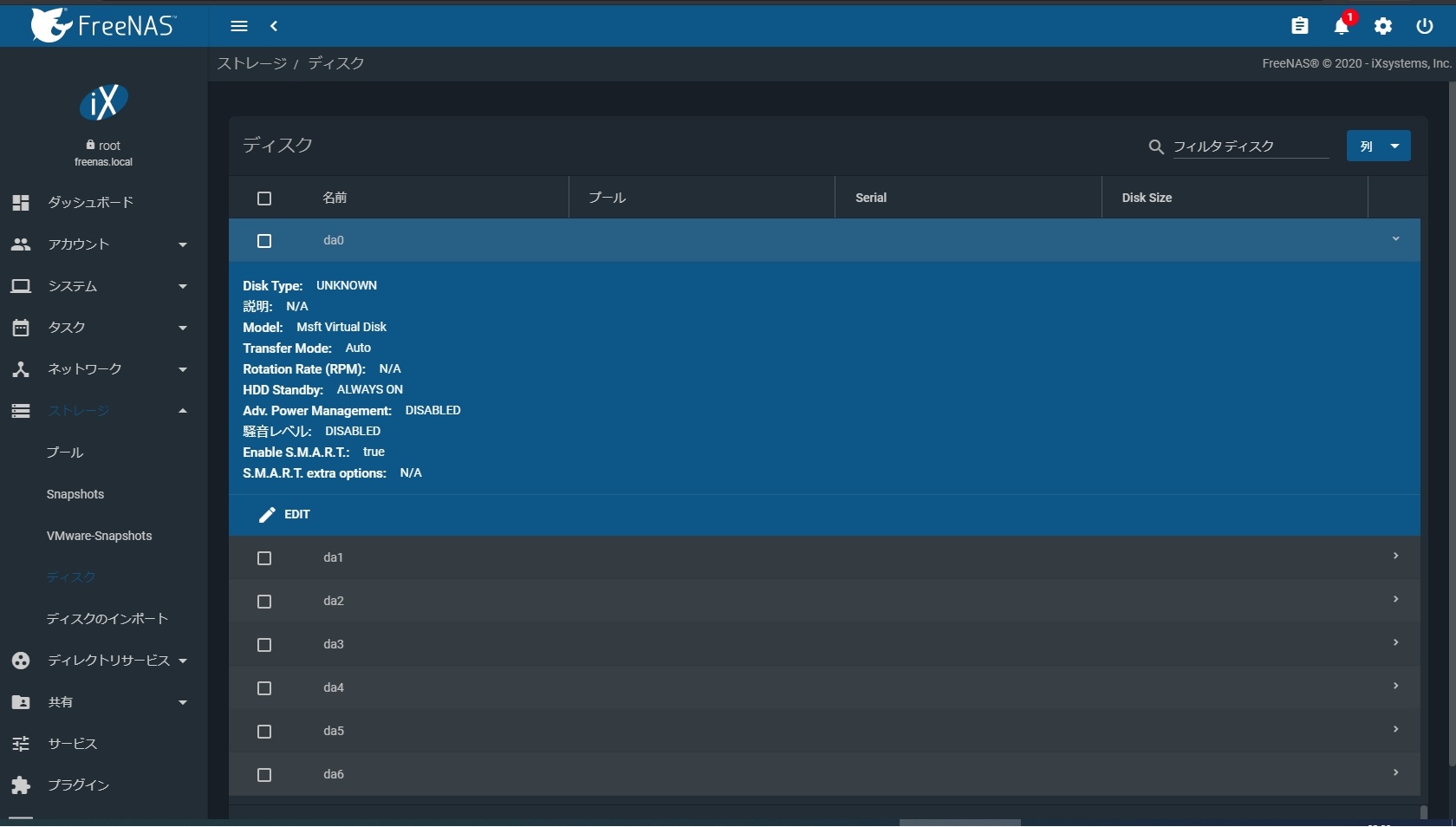

6本ちゃんと認識されました。

モデルのMsftのFTって何の略でしょうね。

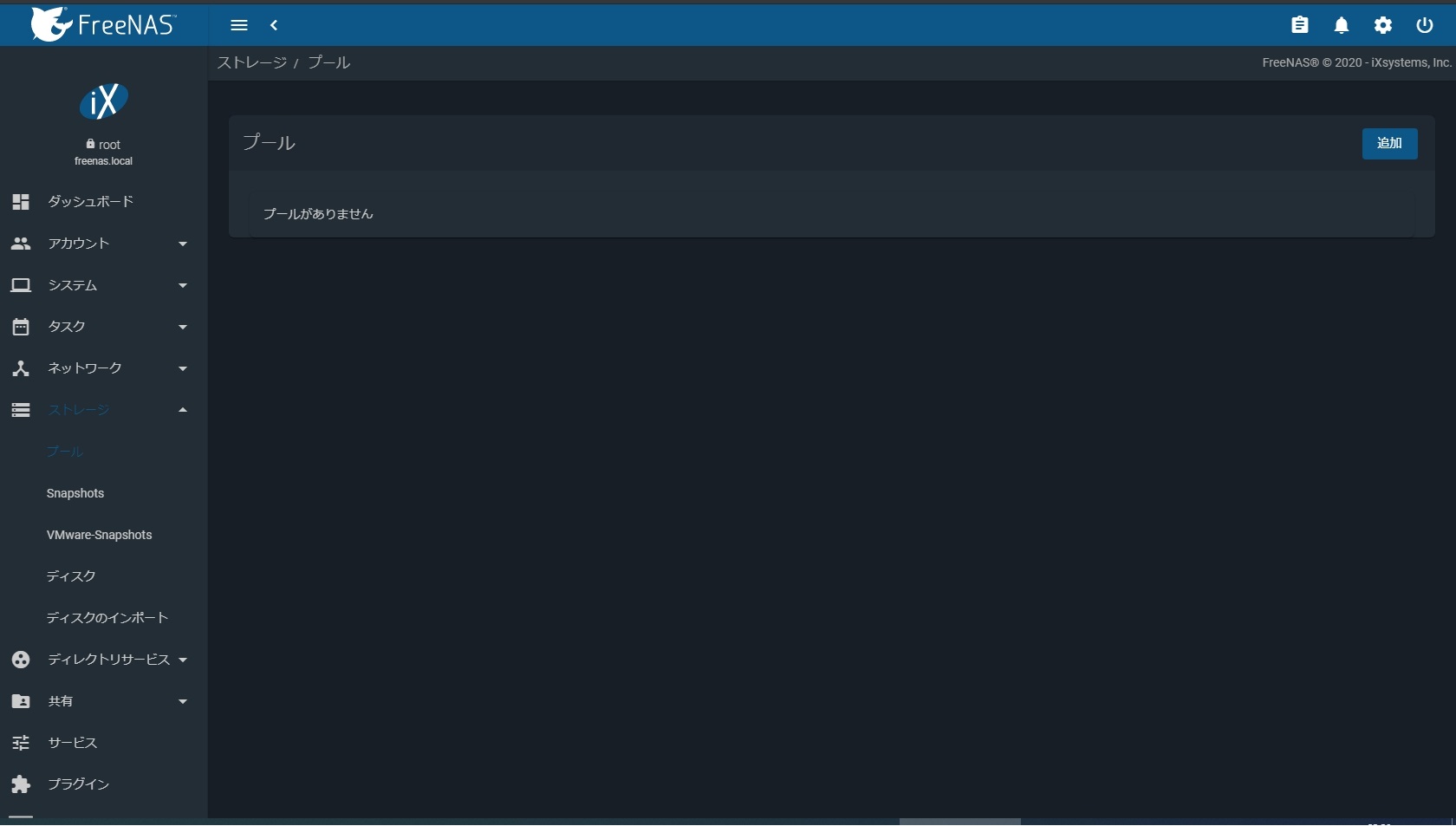

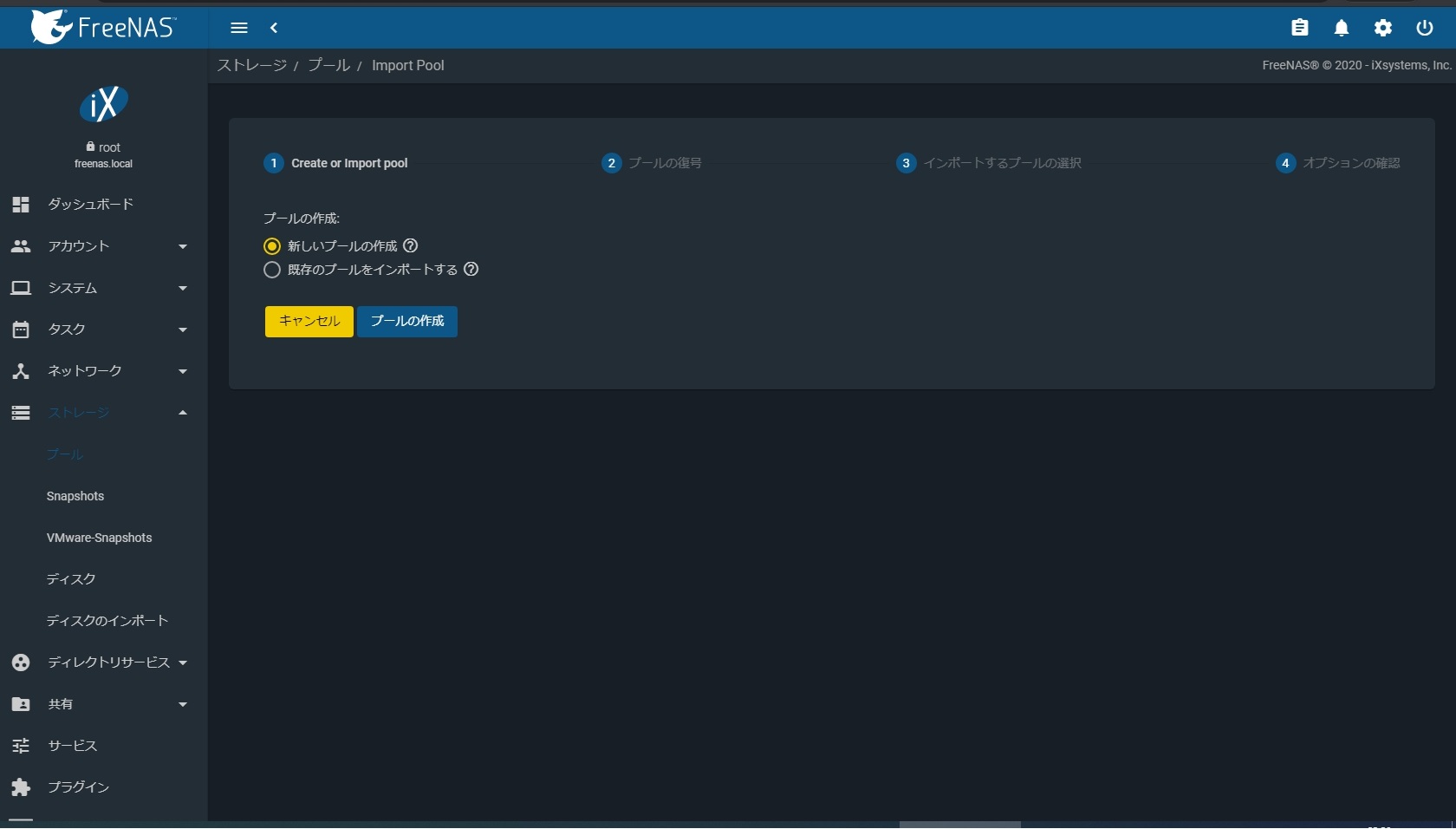

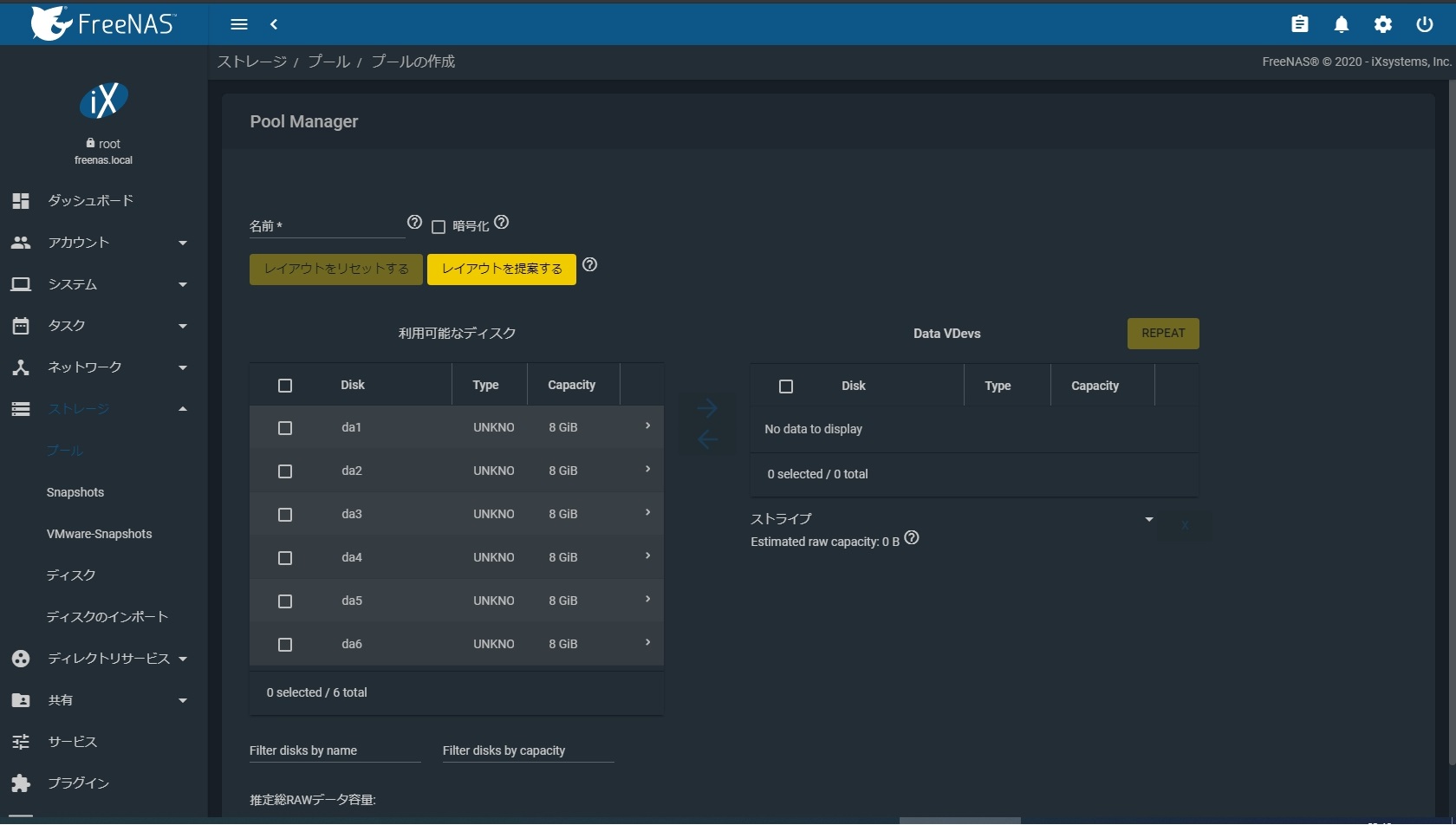

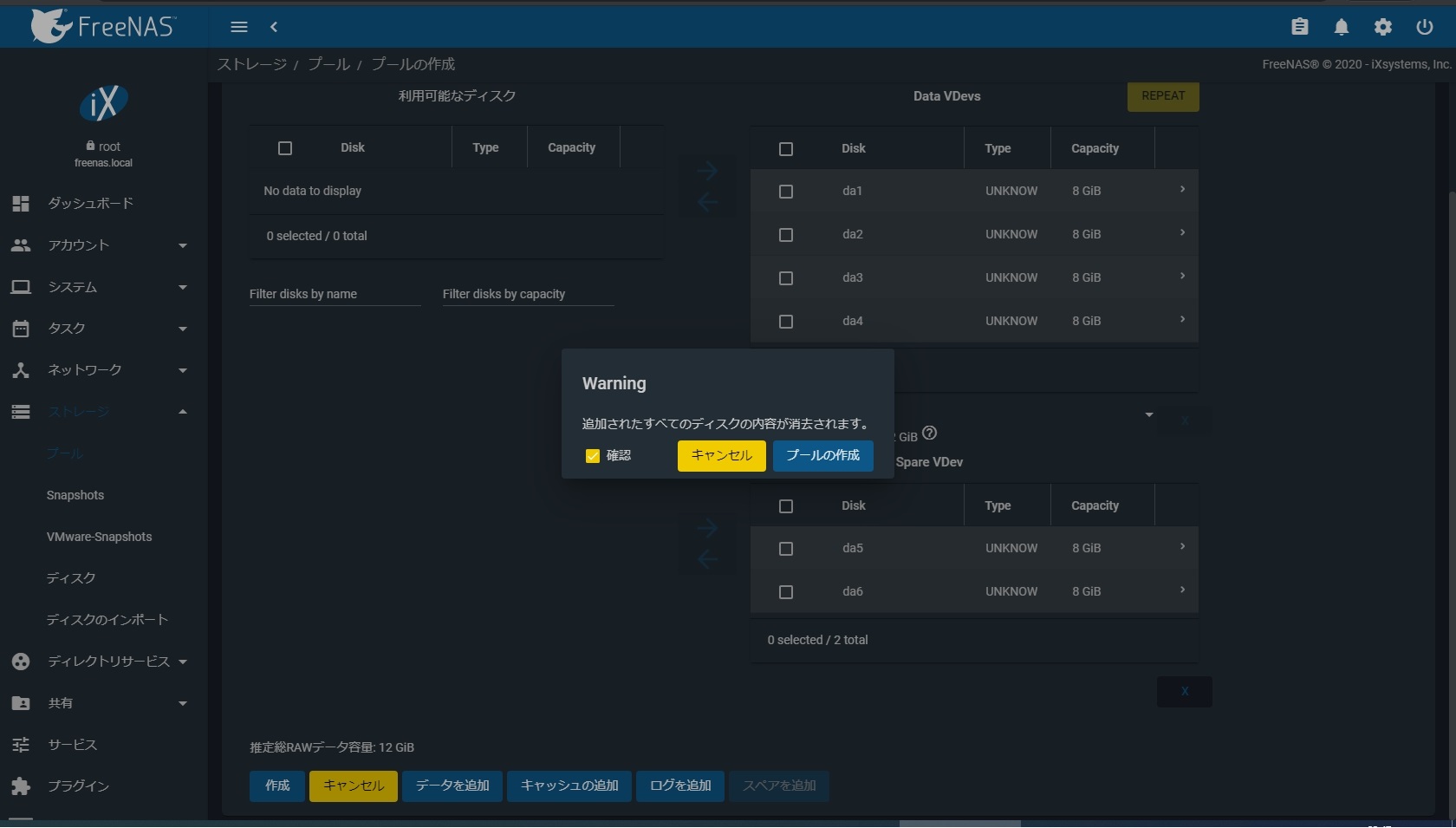

プール作成

ディスクを追加しただけでは使えないので、ディスクを束ねてデータ領域として扱うための「プール」を作ります。

複数のディスクを束ねて1つの領域として扱うことで、物理的な制約(ディスク1つだと壊れてデータが消えたりする)を回避できます。

いわゆるRAIDですね。

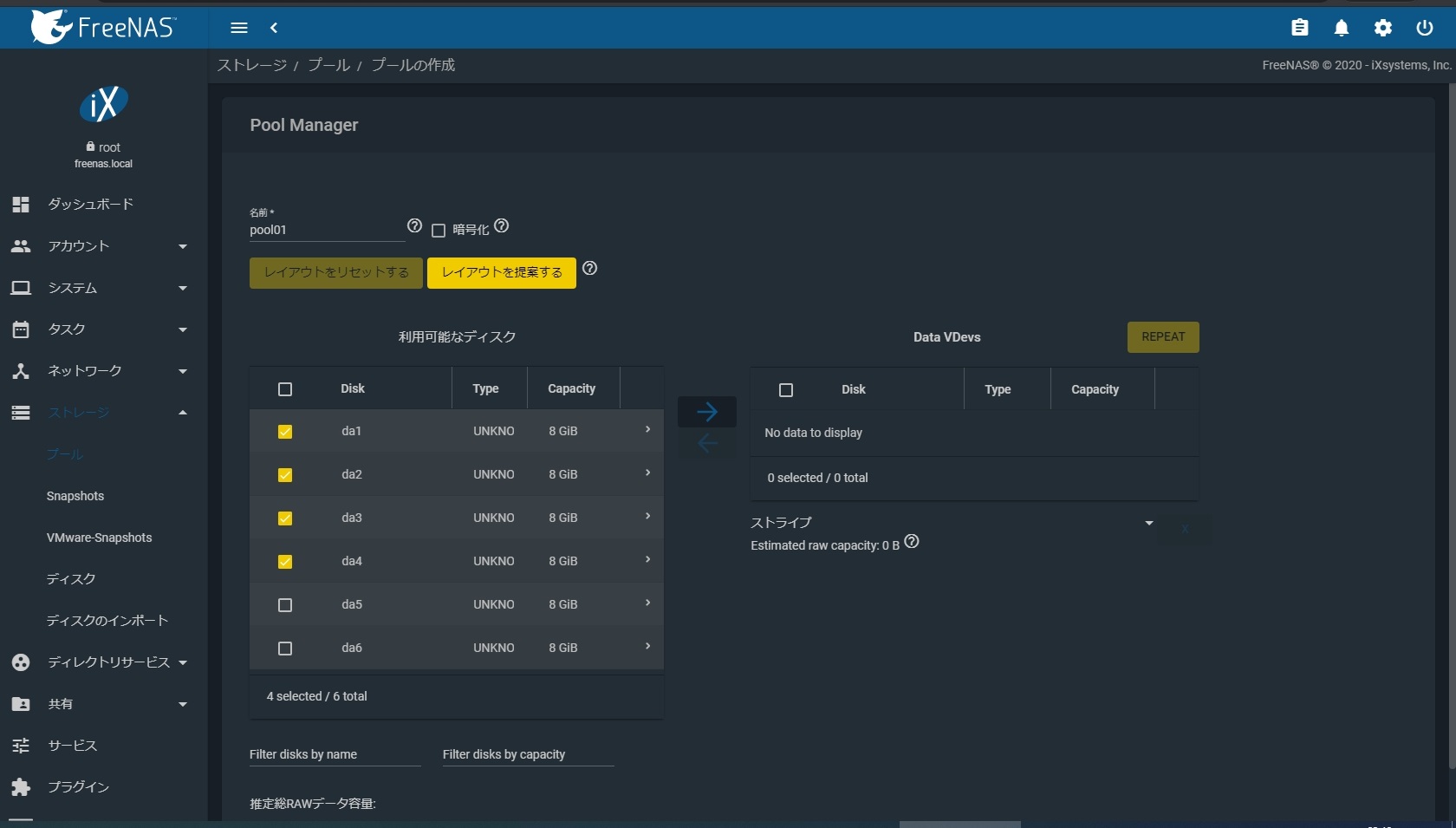

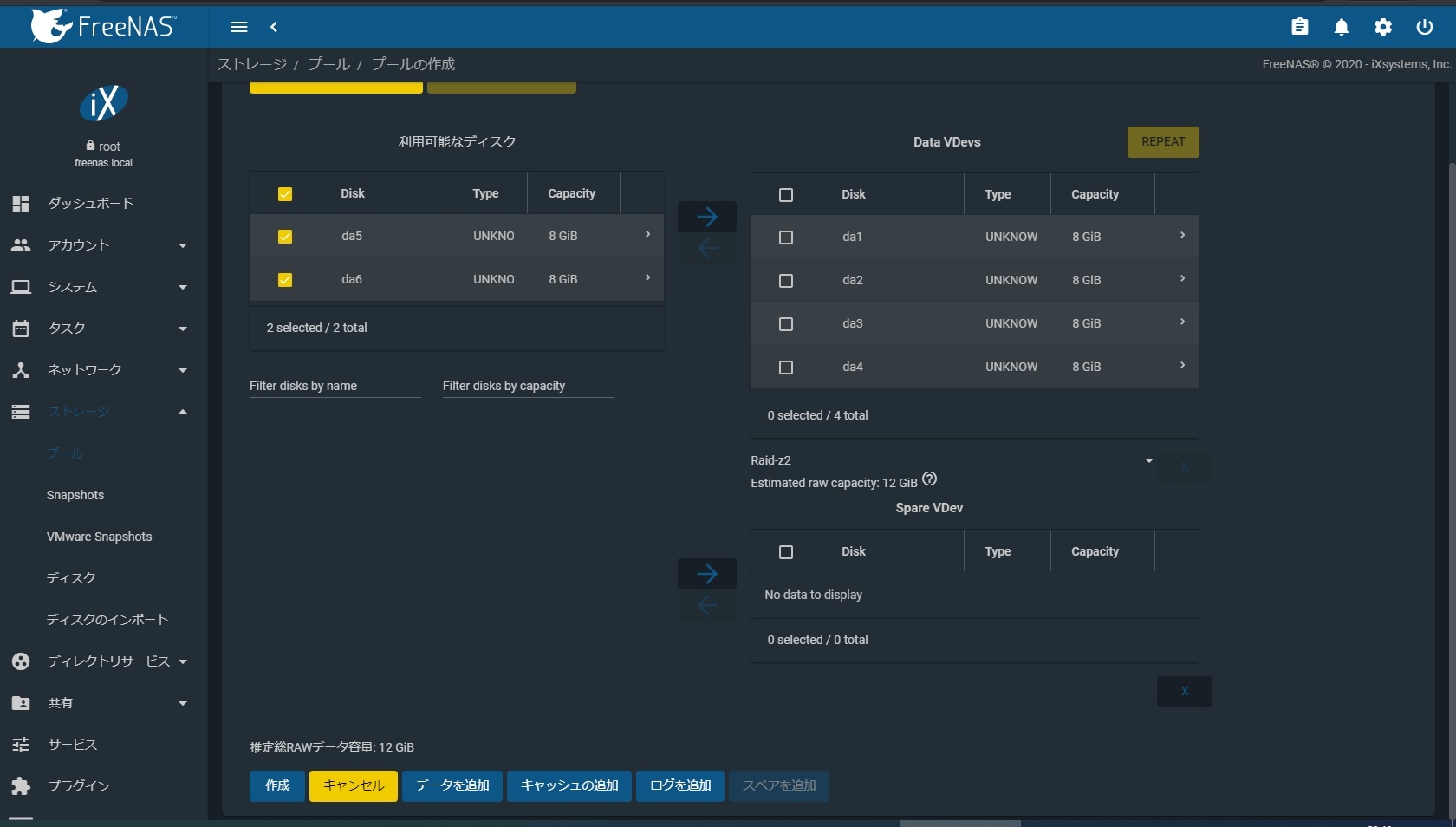

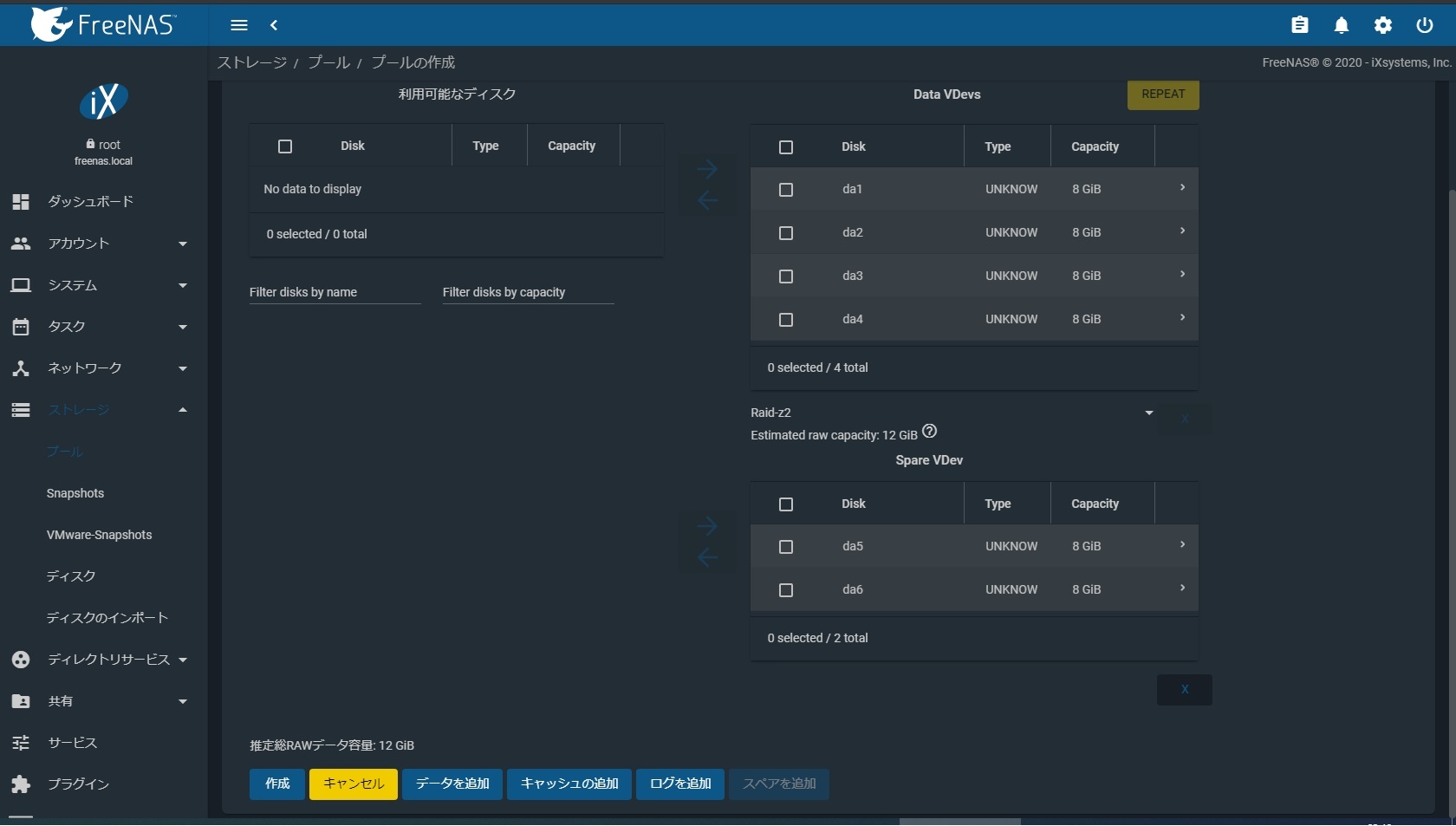

4つは、データが保存される領域として使います。

残り2つは、4つのディスクが壊れた時用のスペアとして割り当てます。

RAIDはz2を指定しています。

デュアルパリティなので実質ディスク2本分が使えないと思えばいいでしょう。

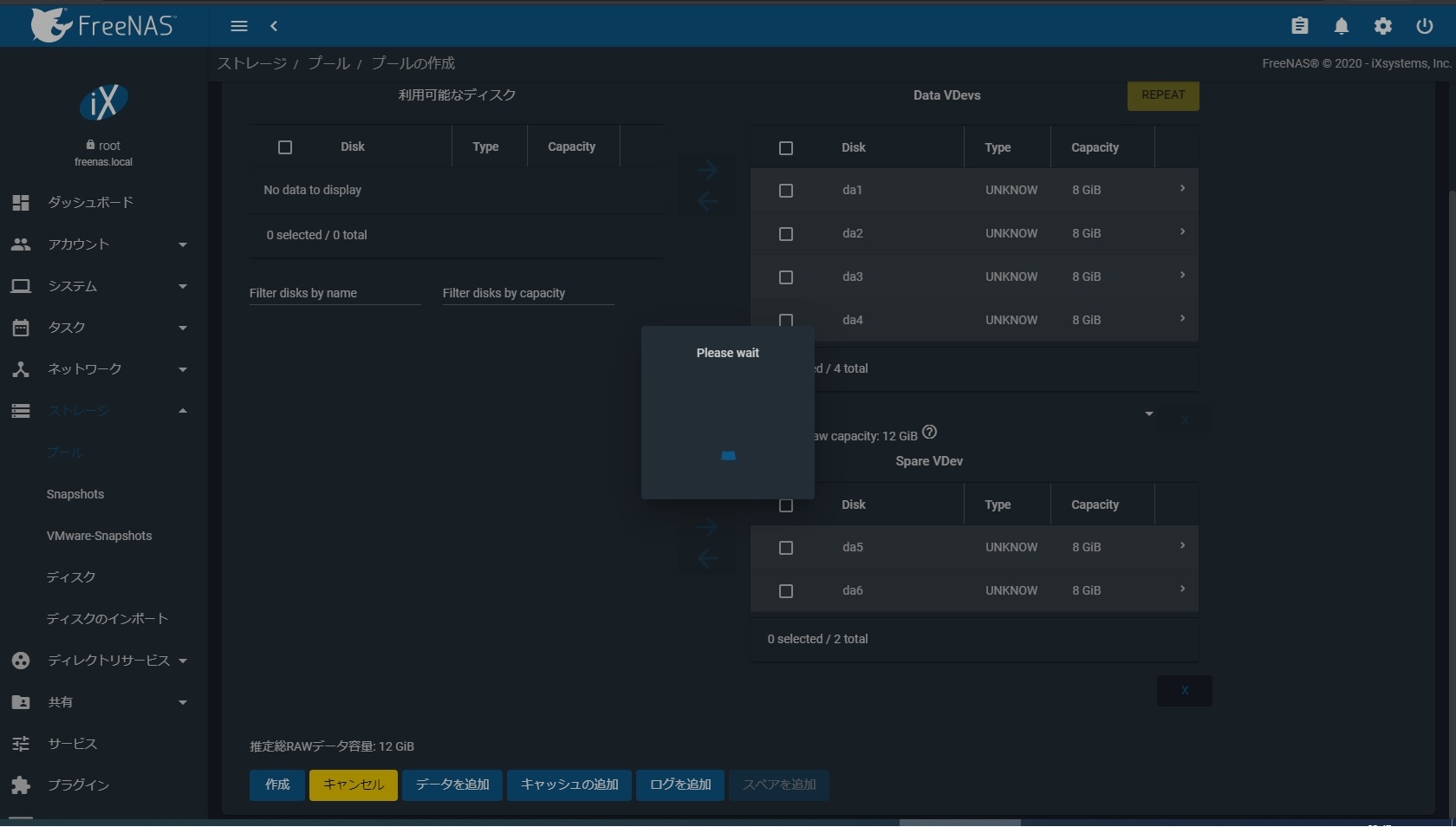

操作がすごくわかりやすい。

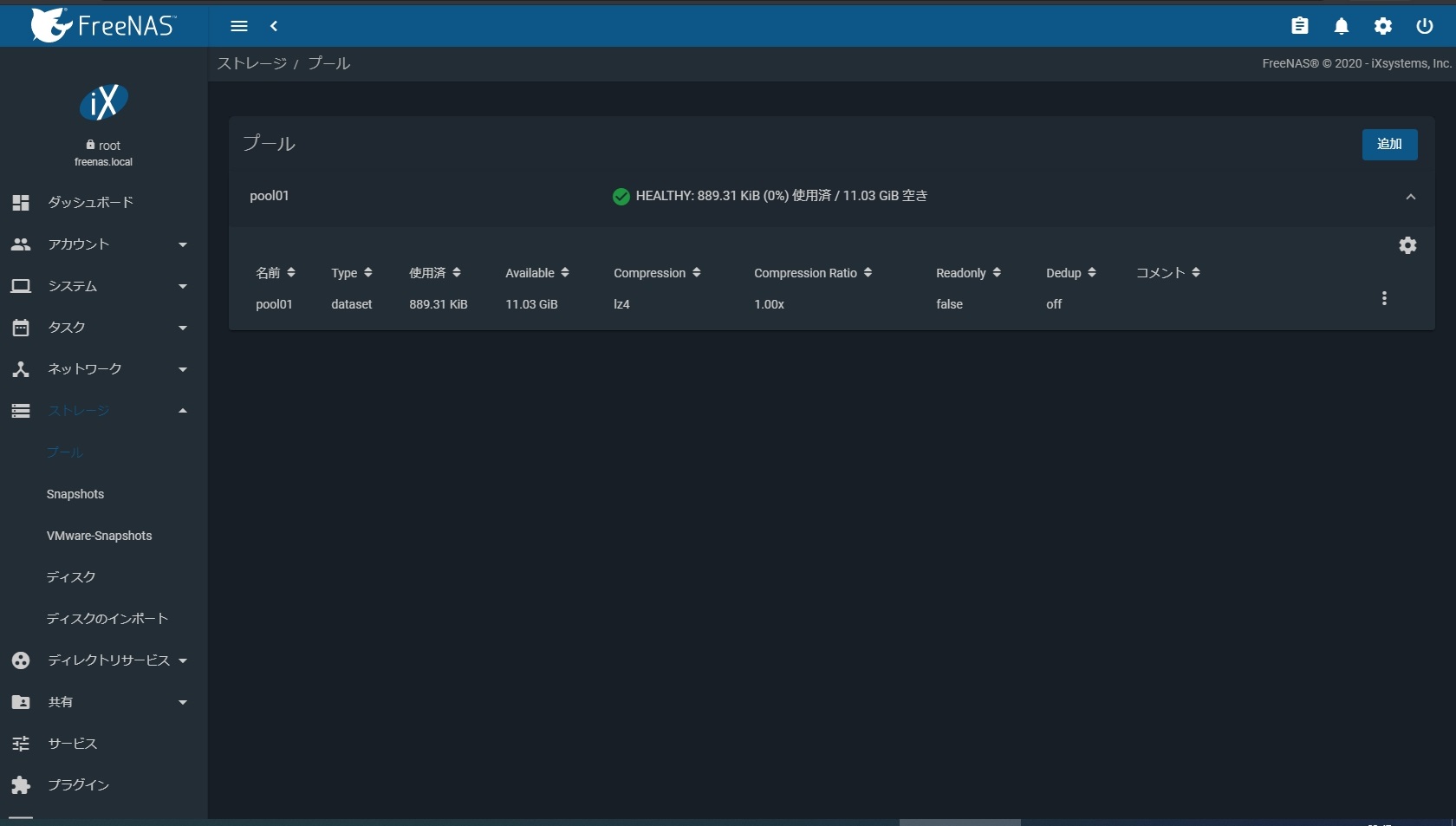

続行するとすぐにプールができました。

もちろんディスクは初期化されます。

8GB x (4-2) で16GB使えるかと思ったら、11GBちょっとしかない。

結構効率悪そう。

画像添付が多くなるので続きは次回へ。

次回はユーザー作成やSMB共有、ActiveDirectory連携などをやってみる予定です。

以上、お疲れさまでした。

しらせ(HN)

しらせ(HN)